私たちが目指す研究の目標

反応機構の理解

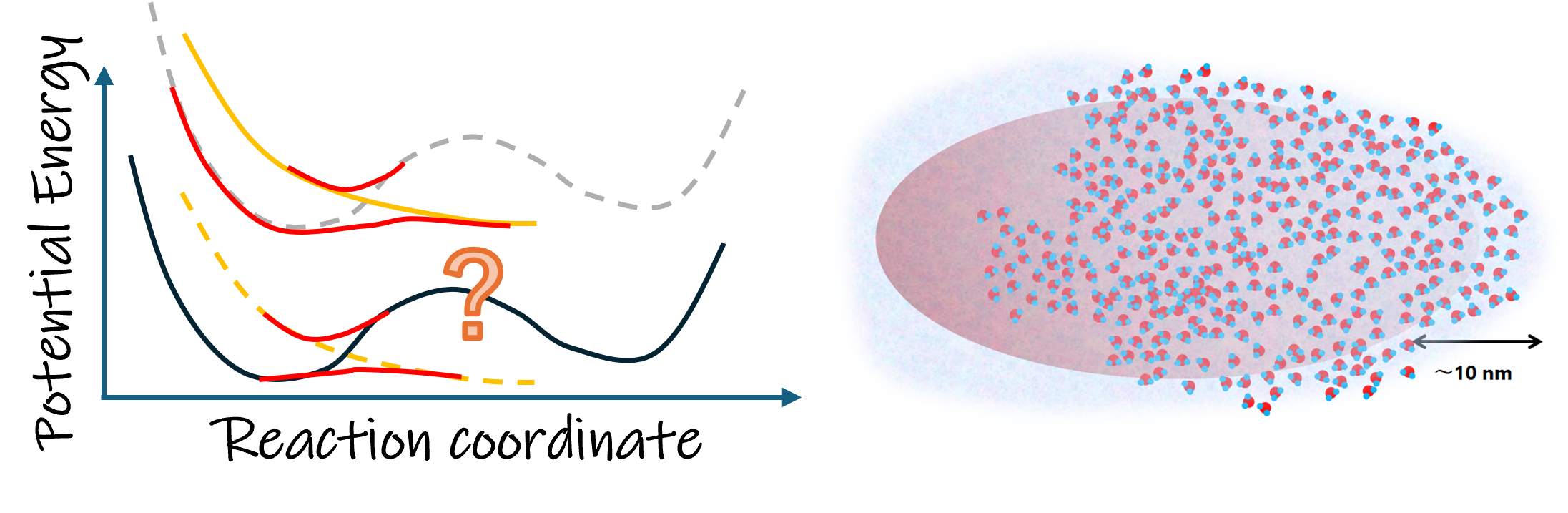

複雑な界面での反応はいくつかの反応中間体(下図の

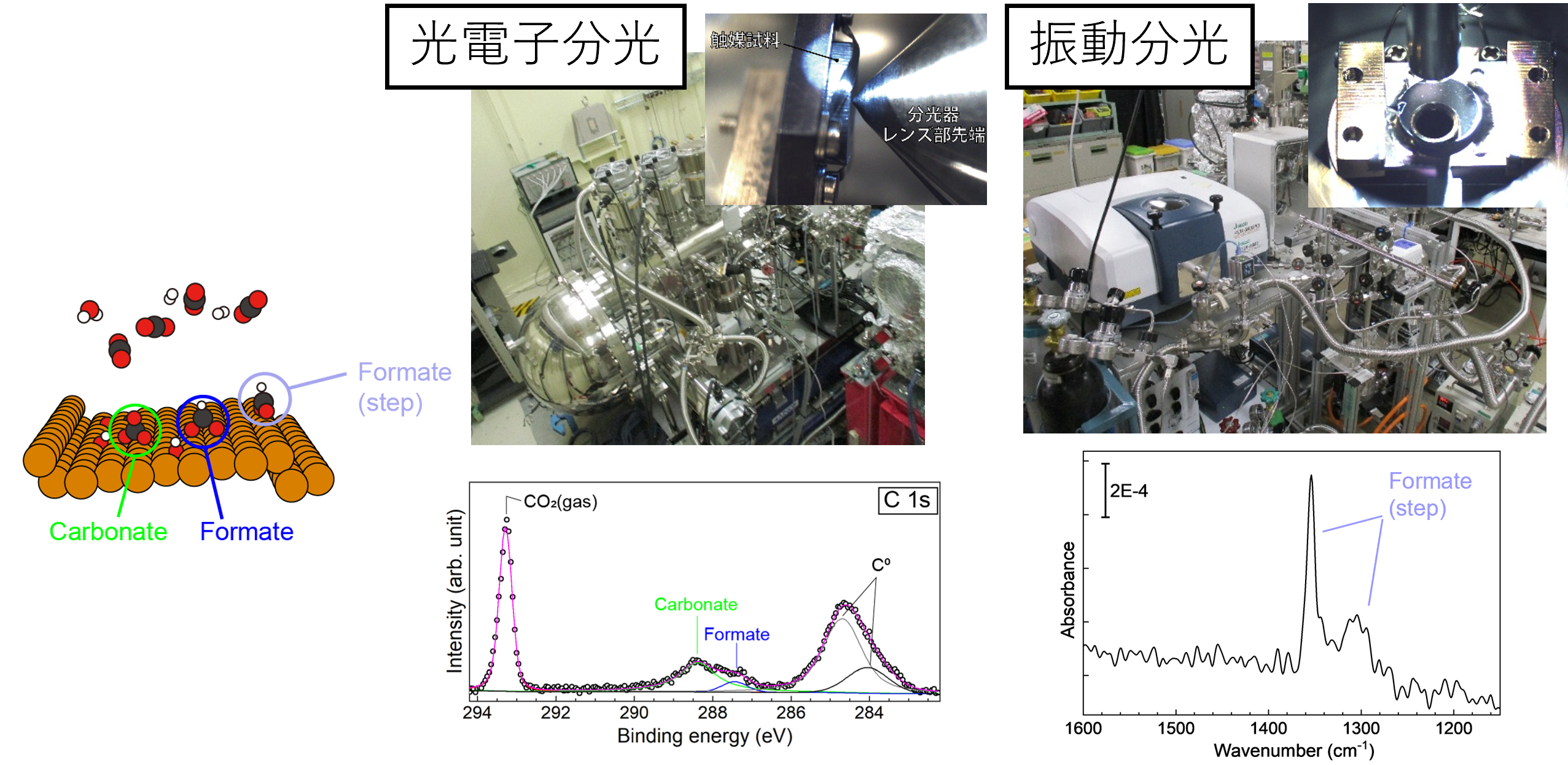

![]() )を経る反応素過程に分解できます。反応中間体を同定し、素過程を触媒する活性サイトの微視的構造を明らかにすることが、反応経路の理解に必要不可欠です。反応が起きている状態(オペランド計測)や、それを模したモデル系を、光電子分光法や振動分光法を用いて計測することで、これらの中間体を捉え、反応の機構を明らかにします。(⇒具体的な研究例)

)を経る反応素過程に分解できます。反応中間体を同定し、素過程を触媒する活性サイトの微視的構造を明らかにすることが、反応経路の理解に必要不可欠です。反応が起きている状態(オペランド計測)や、それを模したモデル系を、光電子分光法や振動分光法を用いて計測することで、これらの中間体を捉え、反応の機構を明らかにします。(⇒具体的な研究例)

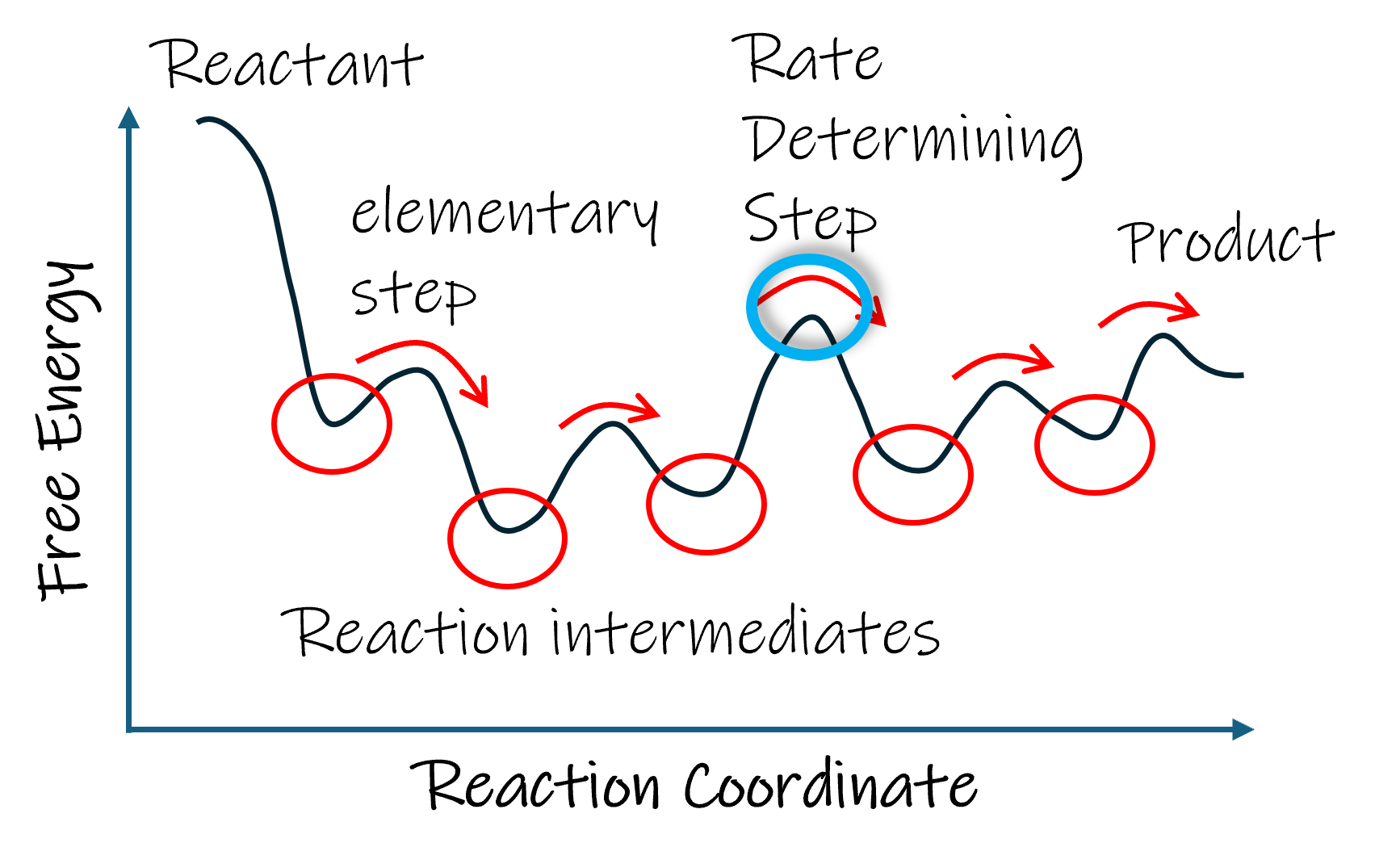

律速段階の本質に迫る

さらに、素過程の中で、反応速度を決定する律速段階(上図の ![]() )を同定し、遷移状態近傍のダイナミクスを支配する原子・分子の自由度(振動運動)を知ることができれば、活性化障壁を決定している微視的要因が明らかになり、効率化への指針が得られると期待されます。

)を同定し、遷移状態近傍のダイナミクスを支配する原子・分子の自由度(振動運動)を知ることができれば、活性化障壁を決定している微視的要因が明らかになり、効率化への指針が得られると期待されます。

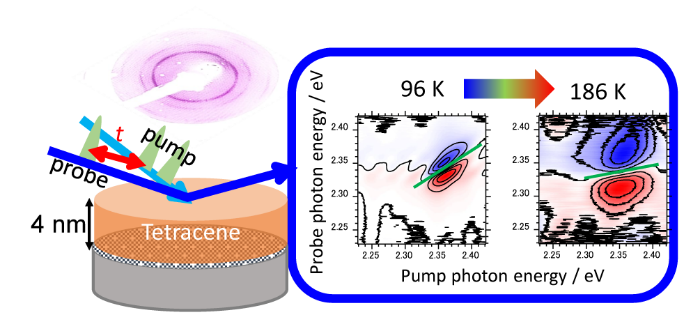

電極界面での酸化還元反応や、有機固体中での電荷移動過程は、多くの場合、溶媒の揺動や分子振動に駆動される熱活性化過程と考えられます。律速段階の反応速度を決定する微視的要因を理解するためには、界面選択的な分光手法を用いて、平均的な構造のみならず、フェムト秒~ピコ秒スケールで起きるこれらのエネルギー揺動を実験的に捉える必要があります。超短パルスレーザー光を用いた非線形分光を界面に適用することで、これを実現しようとしています。(⇒具体的な研究例)

一般に熱反応の遷移状態を捉える分光計測は未だ成功例のない難しい課題ですが、光誘起反応についてはパルスレーザーを用いた時間分解計測により、光化学反応過程や電子移動などの非断熱過程の追跡が可能です。既存の時間分解分光法をさらに先鋭化し、凝縮相で起きる光誘起過程の駆動自由度を明らかにする技術を培うとともに、これを界面での熱反応の遷移状態に適用できる新しい計測手法に進化させることも目指しています。(⇒具体的な研究例)

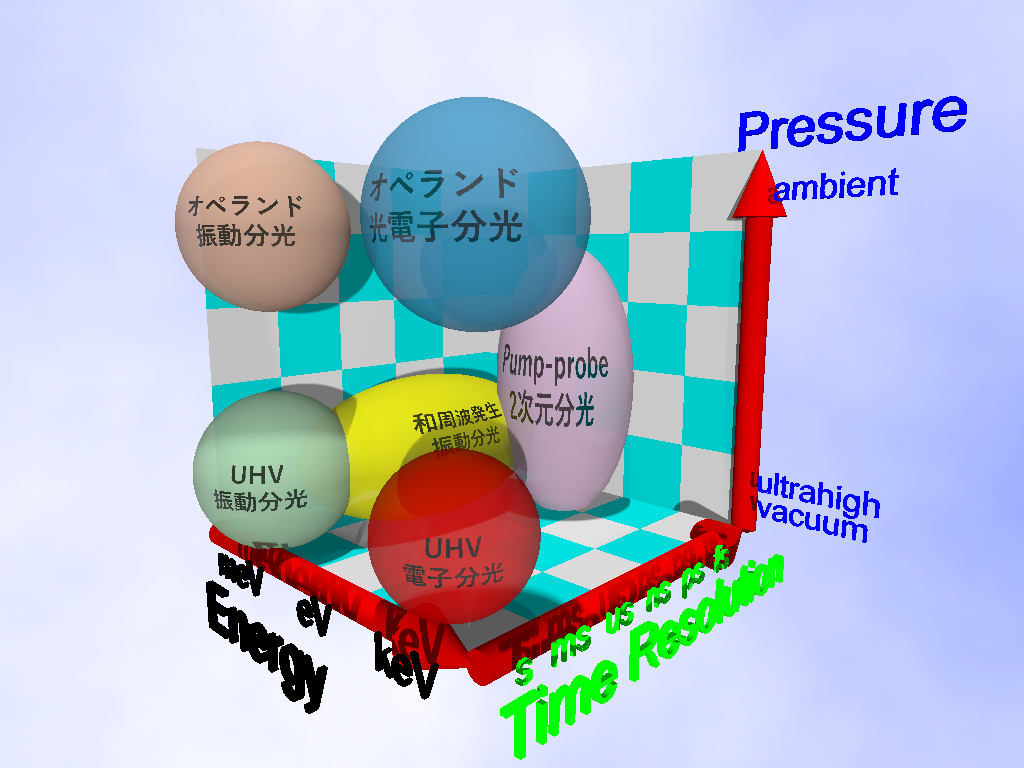

3つの計測軸をカバーする実験戦略

界面での反応は複雑であり、その機構を解明するためには、様々な手法を用いた多角的なアプローチが必要です。我々は、以下の3つの計測条件について広い範囲で計測を行うことで、反応機構の本質に迫ります。(⇒具体的な研究例)

- 遷移エネルギー:meVからkeVまでの広いエネルギー領域を対象とし、分子振動から内核電子の化学シフトまで多様な遷移エネルギー領域の分光計測を駆使します。

- 時間分解能:フェムト秒の超高速過程から秒以上の時間変化まで対象とすることで、遷移状態の素過程から複雑なキネティクスに至る階層的な界面反応の全貌を明らかにします。

- 圧力:超高真空下のwell-definedな固体表面を対象とした研究から、準大気圧下の反応条件での計測まで幅広い圧力条件下での計測から、pressure gap の本質を明らかにします。

輻射場ー物質強結合による触媒の新機軸

触媒としての固体と分子の相互作用は、基本的に固体表面と分子の間での化学吸着の形成による反応障壁の変化です。これに対して、近年、輻射場(電磁場)と分子の相互作用を強くすることで、その電子状態を変調できる可能性が指摘されています。我々は、深紫外領域での局在プラズモン共鳴を発現する金属ナノ粒子を作製し、水やベンゼンなどの小分子の電子遷移が局在プラズモンと結合した状態(プラズモン+エキシトン=プレキシトン)が形成され、eVオーダーの大きなエネルギー変調が起きることを見出しました。このプレキシトン形成による電子状態変調がどのような化学反応の変化をもたらし得るのか、未知の現象を探索していきます。(⇒具体的な研究例)